Le nom de mon père, celui que je porte et qui s’éteindra avec moi, Grünfeld, est le nom de la mère de mon père. Sur ce nom a longtemps plané pour moi un mystère. Comme c’est un nom de consonance juive, j’ai été considérée comme telle toute ma vie, par les juifs, les non-juifs et … les antisémites. A douze ans, en cinquième, ma professeur d’histoire m’a désignée d’office pour faire un exposé sur « La déportation des juifs » durant la seconde guerre mondiale. Nous étions en 1968, on ne parlait pas encore de Shoah. Et de cette tragédie, je ne savais rien. Ma professeur avait semblé stupéfaite de me voir si ignorante.

Alors, j’ai lu tout ce que la bibliothèque du collège recelait à ce sujet, et j’ai été à jamais marquée par les documents, entre autres photographiques, que j’ai découverts à cette occasion.

Toute ma vie, j’ai entendu des remarques qui, jeune, me laissaient perplexe. « D’accord, ton père est né à Moscou, mais il venait de plus loin… » « Tes cheveux frisés, ce n’est pas très russe, ça… » Je n’y comprenais rien. Et plus tard, on m’a carrément posé la question: « Mais enfin, tu n’es pas juive?!… »

Interrogé sur ce point, mon père répondait: « Non, tu n’es pas juive. » Et c’est tout. J’ai longtemps interprété son laconisme comme la trace d’une peur ancestrale d’être ramené à des origines fuies il y a bien longtemps, fuies pour survivre en terres effroyablement hostiles aux juifs, en l’occurrence les pays baltes.

Derrière le silence de mon père se cachait la honte. Celle de n’avoir pas été un enfant que son père a reconnu, d’avoir été un fils dont la venue détruisait à jamais la réputation de sa mère. Une honte intime et une tare sociale. Il m’a raconté un jour, alors que nous déjeunions tous les deux au restaurant lors de ma pause déjeuner, l’humiliation ressentie de n’avoir pu remplir sur les feuilles d’embauche la ligne: nom du père… Il m’a avoué qu’il avait choisi l’armée pour cette seule raison, et qu’il haïssait la guerre.

Et puis l’armée offrait une solde, une vraie paie pour faire vivre sa mère. Celle-ci disparue, mon père quittera l’armée sans le moindre regret. Comme il avait sacrifié, engagé volontaire à dix-neuf ans, les plus belles années de sa vie. De tout son cœur de fils aimant, sans même y penser et aussi, sans doute, parce qu’il y gagnait le Graal de la nationalité française.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ernest Paul Friedheim ne parlait pas russe. Du moins est-ce ce qui me semble le plus vraisemblable. Ingénieur dans l’usine de Moscou de la société Gnome et Rhône, chargé de la construction des moteurs destinés à l’aviation américaine aux Etats-Unis, depuis octobre 1915, il ne pouvait guère se passer d’un interprète. J’ai imaginé ma grand-mère, Eugénia Antonia Grünfeld, dans ce rôle, elle dont mon père disait avec fierté qu’elle parlait le français, l’anglais, l’allemand et le géorgien, en plus du russe, bien sûr.

C’est ainsi que j’ai d’abord supposé qu’ils s’étaient rencontrés.

Mais ma grand-mère a survécu avec son fils en Russie, durant les terribles années qui ont suivi la Révolution d’octobre, grâce à la troupe de théâtre qu’elle dirigeait. Que M.Friedheim l’ait connue en tant que comédienne est aussi possible.

Mon père parlait fort peu de sa mère, et je comprends maintenant qu’il craignait les questions sur son père qui auraient inévitablement suivi. Maman disait qu’il « l’adorait ». ll prenait sur lui son déshonneur de « fille-mère », rien ne devait filtrer qui puisse la salir. J’ai retissé comme j’ai pu la trame ajourée de son récit.

Comment s’est nouée l’histoire d’amour entre M. Friedheim et Mlle Grünfeld, histoire dont je suis l’héritière, moi et mes descendants?… Cette question m’a hantée longtemps. Maillon d’une chaîne dont je ne sais rien des maillons précédents, j’écris pour les suivants, pour mes enfants et la longue suite de ceux que je ne verrai pas, auxquels je rêve parfois. Sans doute cette rêverie me console-t-elle d’avoir senti le vide qui m’aspirait enfant, face au secret de mon père dont je sentais le poids invisible.

Mon père est mort d’une crise cardiaque alors que j’avais trente-deux ans. Je n’avais pas pris le temps, trop jeune et insouciante que j’étais alors, de l’interroger vraiment.

Il est mort alors que j’attendais mon deuxième enfant, ma fille Lucie. L’annonce de mes grossesses le remplissait de crainte. Un enfant, c’était pour lui le risque de voir basculer ma vie, un facteur de désordre, une menace. Il se vivait comme ayant entraîné par sa venue inopinée une chute dans le vide, un effondrement pour sa mère. J’ai tant de regrets de n’avoir pu lui dire, alors qu’il n’y avait sans doute jamais songé, qu’il l’avait sauvée, petit enfant pour lequel elle avait traversé l’Europe dans des conditions dramatiques.

Mon père disparu, un rideau tombait sur ses origines. Par chance, maman en savait un peu plus que moi. Ces bribes me reviennent aujourd’hui. J’ai quitté depuis longtemps la ronde brutale et joyeuse de la jeunesse. Je n’ai plus une maman dépressive et de jeunes enfants à surveiller de près. Du temps m’est enfin donné.

*********************

La Place Rouge dans les années 1900

Eugenia Antonia est née à Moscou, le 23 avril 1885. Je ne l’ai pas connue, puisqu’elle est morte deux ans et demi avant ma naissance. Le fonctionnaire français, à son entrée sur le territoire, a lu 1888. Elle n’a pas rectifié l’erreur, s’est trouvée heureuse, semble-t-il, de ce rajeunissement subit…

Ses parents étaient facteurs de pianos, à Riga puis à Moscou. Peut-être faisaient-ils partie de ces Allemands de la Baltique, installés depuis sept siècles dans les pays baltes et notamment en Estonie et en Lettonie (1). Peut-être avaient-ils émigré plus récemment sur ces terres avides de populations nouvelles.

L’église Saints-Pierre-et-Paul en avril 2008, avant la reconstruction du clocher

Lorsqu’elle naît, les parents de ma grand-mère habitent Moscou. Comme chez nous sous l’Ancien Régime, c’est le clergé, avant la Révolution, qui tient le registre de l’état-civil, et l’extrait de naissance est en fait un extrait de baptême. Le sacrement intervient en général très rapidement après la naissance, du fait de la forte mortalité en bas âge. Née le 23 avril, Eugénia Antonia a été baptisée en l’église luthérienne de langue allemande des Saints-Pierre-et-Paul de Moscou, le 15 juin 1885, par le « pasteur supérieur » G. Dikhoff. Le père, nous dit-on, s’appelle August Friedrich Gustav Grunfeldt, et la mère Juliane, née Firchow.

J’ai imaginé, ou bien on m’a dit, qu’elle avait plusieurs sœurs. Que sont-elles devenues pendant et après la révolution, durant la tourmente des années de guerre civile qui ont suivi? Aucune trace d’elles dans les maigres papiers de ma grand-mère.

Les parents d’Eugénia parlaient allemand à la maison. J’y vois naïvement un rapport avec mon affinité immédiate pour cette langue, rencontrée au collège et que j’étudierai plus tard, jusqu’à entrer en tant que germaniste à l’Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses à dix-neuf ans. Pour en démissionner à vingt, mais c’est une autre histoire…

Des années qui séparent la naissance d’Eugénia Antonia Grünfeld de celle de son fils unique, je ne sais rien. Le 2 août 1916, elle donne naissance à un petit garçon, à Moscou. Il est baptisé le jour même en l’église orthodoxe Saint-Dimitri-de-Thessalonique, une belle église datant de 1791, près de la porte de Tver (2).

Des années qui séparent la naissance d’Eugénia Antonia Grünfeld de celle de son fils unique, je ne sais rien. Le 2 août 1916, elle donne naissance à un petit garçon, à Moscou. Il est baptisé le jour même en l’église orthodoxe Saint-Dimitri-de-Thessalonique, une belle église datant de 1791, près de la porte de Tver (2).

Baptisé le jour de sa naissance. La jeune mère n’a guère eu le temps de souffler, les circonstances, sans doute, ne s’y prêtaient pas. La naissance n’est pas ébruitée, clandestine peut-être. On l’appelle Eugène (Ivguéni), « en l’honneur du saint martyr célébré par l’Eglise le 7 novembre ». Dans la filiation ne figure que le nom de ma grand-mère « célibataire, bourgeoise, inscrite à la corporation »… Quelle corporation? Encore une interrogation, mais il s’agit d’une traduction…

Le parrain est Dmitri, fils de Viktor Tarassenko, « du corps des métiers des bijoutiers de Moscou ». La marraine est Ludmila, fille de Nicolas Soiedova, « de la noblesse ». Ce sont des « fils » et « fille » de…, des jeunes gens donc, sans profession encore et célibataires. On peut imaginer que des gens plus installés, mariés, ne pouvaient accepter de tenir sur les fonts baptismaux le fils d’une mère célibataire…

Ernest Paul Friedheim était-il à ses côtés, sinon réellement, au moins symboliquement? Ont-ils vécu ensemble dans les mois qui ont suivi la naissance de mon père? Je l’espère. La Russie est en guerre depuis juillet 1914 (3), et cette guerre-là n’est pas populaire du tout.

Les revers militaires, les pertes énormes provoquent le désespoir et un immense sentiment de révolte dans tout le pays. Dès le début de 1917, des mouvements sociaux éclatent dans les grandes villes, que la troupe refuse de réprimer. Révolution de février 1917, puis révolution d’Octobre opérée par le parti bolchévique, qui renverse à Saint-Pétersbourg le gouvernement par les armes (4): les temps sont violents et les lendemains terriblement incertains.

Les parents de mon père vivent à Moscou. Mais l’usine de moteurs d’avion pour laquelle travaille M. Friedheim est hors d’état de produire quoi que ce soit dès novembre 1917. Pourtant sa mission russe semble se poursuivre jusqu’au 1er juin 1918.

Située à plus de 700 kilomètres de Saint-Pétersbourg, capitale impériale et cœur de la révolution bolchevique, la « provinciale » Moscou connaîtra une onde de choc révolutionnaire moins violente (5). La vie continue, les grèves et les manifestations, les réunions politiques font désormais partie intégrante du quotidien. Une jeune femme dans la situation de ma grand-mère avait toutes raisons d’adhérer avec enthousiasme au rejet violent de l’ancien monde, de la religion et des valeurs traditionnelles qui lui étaient attachées. C’est une intellectuelle, les thèses nouvelles représentaient sûrement à ses yeux une forme de libération.

Le 12 mars 1918, Moscou devient la capitale de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Les appartements communautaires ont été instaurés dès les lendemains de la révolution d’Octobre. Les parents d’Eugénia ont forcément été touchés par cette mesure. A-t-elle habité « en collectivité » chez ses propres parents, les avait-elle fuis dès l’annonce de la future naissance?

Une chose est sûre : elle n’a plus rien à perdre. Elle doit juste mettre son petit à l’abri sans plus regarder en arrière. Elle sait que Paul Ernest doit bientôt retrouver la France. Et sa vie « d’avant ».

1918 : depuis le 3 mars et la signature du traité de Brest-Litovsk, la Russie bolchévique n’est plus en guerre contre les puissances centrales (Empire d’Allemagne et Autriche-Hongrie). Mais la guerre civile fait rage en Russie, « Blancs » contre « Rouges », mais aussi paysans et anarchistes contre la Terreur rouge qui met hors la loi quiconque ne partage pas la vision du monde bolchévique. Que fait Eugénia Antonia dans cet effroyable désordre, au cœur de la famine qui gagne le pays, malgré les réquisitions forcées qui révoltent la paysannerie et provoquent des répressions sanglantes?

Elle dirige une troupe de théâtre, où elle joue elle-même. Tout en veillant sur son bébé, bien sûr. Le père de son enfant a regagné la France depuis le 1er juin.

Affiche du 17 mars 1918

Affiche du dimanche 7 avril 1918

J’ai retrouvé, dans les rares documents de ma grand-mère qui ont été conservés, quatre programmes de théâtre. Sur ces affiches, on peut lire le nom abrégé de ma grand-mère en caractères cyrilliques : Е. ГРЮНЬ (E. GRIOUN). Il n’y a pas d’année inscrite sur les programmes, mais les jours et les dates (dimanche 3 et 17 mars, 7 et 14 avril du calendrier grégorien) correspondent à l’année 1918. Les pièces semblent être des créations dans l’air du temps, puisqu’on y voit un « tovarich » (camarade) dans le titre de la première affiche, celle du 17 mars. Sur une autre, apparaît un titre d’oeuvre, « Femme à louer » (« Жена на Прокат »), aux accents comiques… Mais on donne aussi « Счастливая Любов », « Amour heureux » (affiche du 7 avril), une bluette peut-être, quelque chose de léger, puisque la vie continue et que ni la guerre ni la révolution ne peuvent venir à bout de l’amour.

J’ai pris le temps d’interroger chaque mot, chaque signe de ces affiches. Elles sont les restes matériels d’une vie dont je ne sais pratiquement rien, mais à qui je dois d’être ici, maintenant. Bien protégée dans un pays fort et doux, qu’en plus de soixante ans je n’ai pas vu vaciller. Qui m’a protégée. Où je ne me suis jamais sentie menacée ni par la faim, ni par la guerre, ni par la violence. Je n’oublie pas qu’il a fallu une détermination et un amour farouches de la vie pour que mon père puisse à son tour avoir une postérité. Et me permettre d’en avoir une, à moi dont le plus grand bonheur fut d’avoir des enfants.

L’affiche du 7 avril 1918 annonce trois pièces, d’importance inégale. La plus longue, semble-t-il, “Amour heureux”, est encadré de “Bouquet” et de “L’affaire est dans le sac”. En russe, on dit littéralement : ” l’affaire est dans le chapeau”…

J’ai trouvé sur ce fragile témoin de papier quelques précieux renseignements. Ma grand-mère y figure comme directrice et actrice, les noms de ses amis acteurs s’y lisent aussi, bien sûr, au-dessus d’étranges notations. Ainsi, il est annoncé qu’il n’y aura pas de vente aux enchères. Reflet de temps si difficiles qu’on vend tout ce qu’on peut pour se nourrir et se vêtir. 1918, année de la guerre civile, où plus rien ne fonctionne, où la désorganisation est à peu près générale et le combat pour survivre quotidien.

Les billets sont vendus à partir de 16 heures dans le magasin de livres Chomer et le spectacle commence à 20 heures précises. Six tarifs pour les billets: 1 rouble, 1 rouble et demi, deux roubles, deux roubles et demi, 3 roubles et 4 roubles. Il y en a pour toutes les bourses.

Et puis, à côté de ces indications si concrètes, on trouve des plaisanteries d’un goût douteux, des blagues de potaches: “on soufflera la fumée de cigarette sur les belles-mères”, “épouses à louer”… Folle gaieté de la jeunesse, des amours, et mon père, dans cette joyeuse bande, qui doit passer, jeune enfant ravi, de bras en bras. Ernest-Paul est-il encore parmi la troupe? Je le pense, à sentir la joie de vivre qui, envers et contre tout, se dégage de ces lignes.

La pièce est donnée à Alouchta, station balnéaire de la côte méridionale de Crimée, célèbre dès le temps des tsars pour ses longues plages (six kilomètres) de galets bordant une mer chaude et paisible. Son climat très méditerranéen et l’abondance des forêts sur les collines qui enchâssent la ville font d’elle une ville de sanatoriums. Du temps des tsars, seuls les nobles et les classes aisées fréquentaient ces lieux de santé, et de belles demeures aristocratiques émaillaient les collines. Désormais, ce sont les ouvriers qui s’y reposent et s’y refont une santé…

Eugénia Antonia en a fait du chemin, depuis novembre 1917, où l’usine d’Ernest-Paul a cessé de produire des moteurs! Elle n’a alors plus d’emploi et le père de son enfant non plus, je suppose. Est-elle partie seule fonder sa troupe, avant même la naissance de mon père, qui sait? Une jeune femme enceinte sans mari pouvait-elle continuer de mener une vie “normale”, rester dans son travail? J’en doute. Le théâtre n’a-t-il pas toujours été le refuge et l’écrin des tempéraments originaux, fantasques, voire déviants ou scandaleux?

Eugénia Antonia en a fait du chemin, depuis novembre 1917, où l’usine d’Ernest-Paul a cessé de produire des moteurs! Elle n’a alors plus d’emploi et le père de son enfant non plus, je suppose. Est-elle partie seule fonder sa troupe, avant même la naissance de mon père, qui sait? Une jeune femme enceinte sans mari pouvait-elle continuer de mener une vie “normale”, rester dans son travail? J’en doute. Le théâtre n’a-t-il pas toujours été le refuge et l’écrin des tempéraments originaux, fantasques, voire déviants ou scandaleux?

En août 1916, elle donne naissance à mon père. Quand a-t-elle quitté Moscou? Je n’ai aucun moyen de le savoir. Sans doute à la fermeture de l’usine, en novembre 1917, et elle s’est rapprochée lentement de la mer Noire, porte de sortie de l’enfer de la guerre civile.

Elle s’est mise au goût du jour. Avec ou sans conviction. Une chose est sûre, si elle adhéra dans un premier temps aux idéaux révolutionnaires, elle les abandonna en France. Mon père n’était pas tendre pour le régime communiste, et elle-même vécut jusqu’à sa mort avec un colonel cosaque, un soldat du tsar, un homme que mon père appelait avec affection le « père Souline ». J’ai chez moi son sabre de cavalerie, forte relique dont la longue lame courbe continue de m’impressionner.

Avec sa troupe et son bébé, Eugénia donne un spectacle puis repart. Elle descend lentement, de ville en ville, vers le sud de la Russie, devançant l’Armée rouge, bientôt rattrapée par elle. Elle a un plan. Elle veut rejoindre la mer Noire, puis la Méditerranée, voie d’accès pour la France.

Je suppose qu’elle avait gardé le contact avec Paul Ernest dans les mois qui ont suivi son retour à Paris. Avaient-ils déjà décidé de ce qu’elle ferait si elle parvenait à rejoindre la France? Sauver la vie de son petit et la sienne propre, c’est sans doute son seul objectif. On verrait après.

Eugénia Antonia arrive ainsi à Bakou (6), sur la mer Caspienne, capitale actuelle de l’Azerbaïdjan. Y dirige-t-elle toujours sa troupe, est-ce cela qui lui permet de vivre? Impossible pour moi de le savoir… Je la suppose prête à tout. Elle s’est débrouillée.

Depuis 1883, le chemin de fer transcaucasien relie Bakou à Batoum, en Géorgie (7). Eugénia Antonia fuit vers ce pays dont elle maîtrise la langue et qui ouvre sur la mer Noire, et donc, par le détroit des Dardanelles, sur la Méditerranée et ses rives occidentales…

Mon père évoquait souvent devant moi le voyage de Bakou jusqu’à Batoum, sur la mer Noire, en Géorgie. Bakou-Batoum : l’écho lourd de l’allitération me ramène à lui et à sa volonté de graver ces noms dans ma mémoire, coûte que coûte. A sa tristesse, aussi, de voir que je ne m’y intéressais pas.

Eugénia Antonia prend le train qui relie Bakou à Batoum, à travers les monts du Caucase, avec son petit, ce trésor qu’il lui faudra protéger envers et contre tout. Celui, aussi, qui lui donne cette fabuleuse énergie. L’aurait-elle eue si elle n’avait dû sauver que sa vie?

Je n’en suis pas sûre. Les enfants nous protègent du désespoir et de la lassitude du combat. Les enfants nous sauvent. Je voudrais tellement avoir eu le temps de le dire à mon père.

A Batoum, ils montent à bord du bateau qui les doit les conduire jusqu’à Constantinople (actuelle Istanbul). Ils naviguent sur la mer Noire.

La traversée de Batoum à Constantinople se déroule dans les terribles convulsions de la guerre d’indépendance turque menée par Atatürk contre les Français et les Britanniques (8). Quoique âgé de quatre ans et demi seulement lors de la traversée, mon père gardait le souvenir des coups de canon, de l’odeur de la poudre et des matelas dressés par sa mère contre la porte de la cabine, dérisoire protection contre la mitraille.

Descendre vers le sud de la Russie, prendre le train qui traverse les montagnes du Caucase d’est en ouest, naviguer sur la mer Noire jusqu’au détroit du Bosphore: cela leur a pris des années, trois, peut-être quatre, impossible de le savoir, puisque je ne connais pas la date du départ de Moscou.

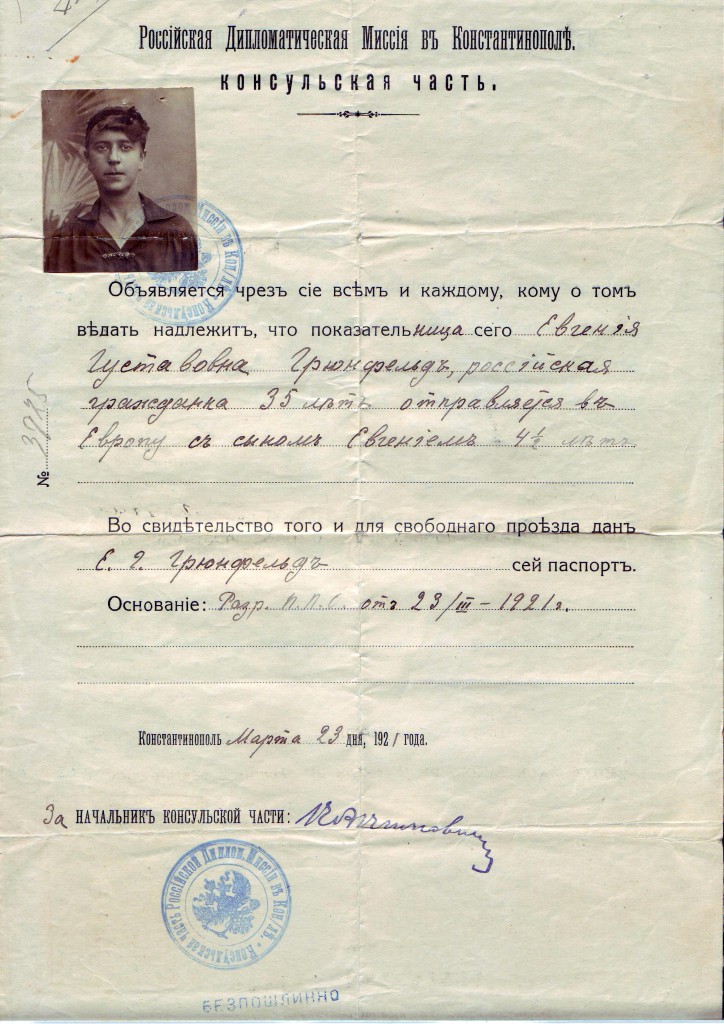

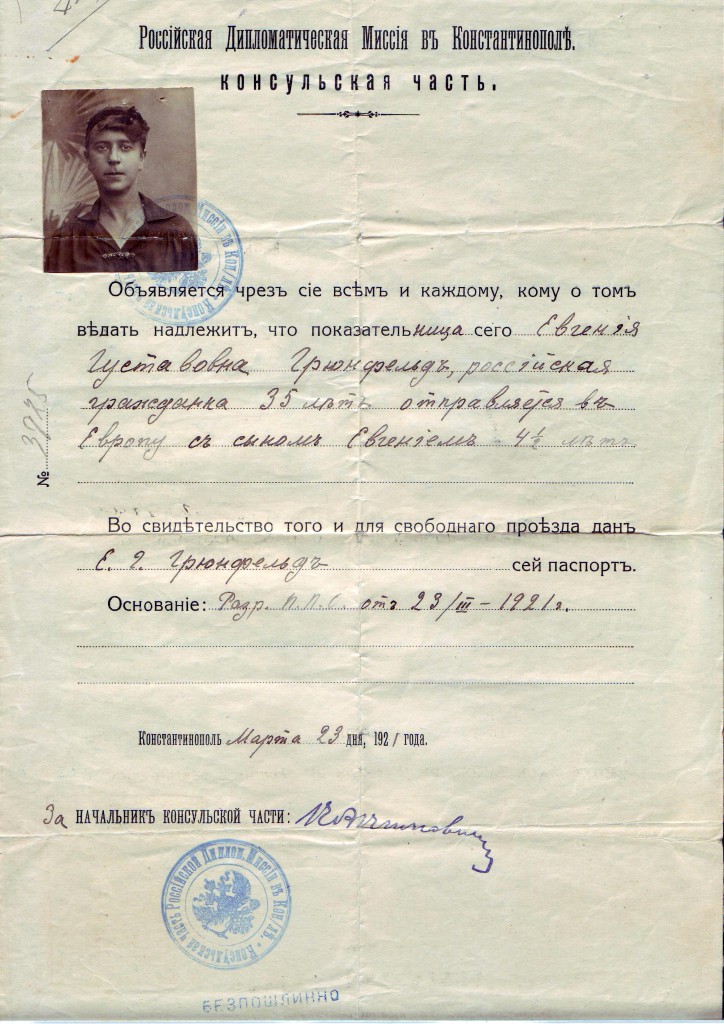

Le 23 mars 1921, le passeport ci-dessus est délivrée à Eugénia Antonia, curieusement nommée « Eugénie Goustavovna Grunefeld, citoyenne russe âgée de 35 ans, qui se rend en Europe avec son fils Eugen âgé de 4 ans et demi », par la Mission diplomatique russe à Constantinople. La femme qui nous est présentée sur cette photo d’identité n’a plus grand chose à voir avec la jeune Moscovite élégamment chapeautée du début. C’est une combattante, son visage est étrange, on dirait celui d’un garçon qui ressemblerait à mon père. Ses yeux sont las et doux, aucune dureté dans l’expression. Juste une détermination tranquille dans les lèvres serrées.

Ce petit bonhomme-là, blond et frisé, daCe petit bonhomme-là, blond et frisé, dans son manteau usé trop juste pour lui, Eugénia Antonia l’a mené depuis Moscou jusque sur ce bateau entre Smyrne (actuellement Izmir, en Turquie orientale) et Marseille. Nous sommes en 1921. On lui a prêté une casquette et il fait le salut militaire. Déjà. En ce jour, c’est un petit émigrant que sa mère emmène vers la France. Il ressemble, de façon étrangement frappante, à mon fils Florent au même âge.

Ce petit bonhomme-là, blond et frisé, daCe petit bonhomme-là, blond et frisé, dans son manteau usé trop juste pour lui, Eugénia Antonia l’a mené depuis Moscou jusque sur ce bateau entre Smyrne (actuellement Izmir, en Turquie orientale) et Marseille. Nous sommes en 1921. On lui a prêté une casquette et il fait le salut militaire. Déjà. En ce jour, c’est un petit émigrant que sa mère emmène vers la France. Il ressemble, de façon étrangement frappante, à mon fils Florent au même âge.

Le 12 avril 1921, le tampon violet du commissariat spécial au débarquement apposé sur la quatrième page du passeport de ma grand-mère témoigne de l’arrivée à Marseille de la mère et du petit garçon. Ils sont sains et saufs, un soleil printanier les accueille dans un air très sec et froid. J’imagine Eugénia serrant son fils contre elle, découvrant avec lui la ville, et lui, petite main dans la grande main, plus joyeux que jamais.

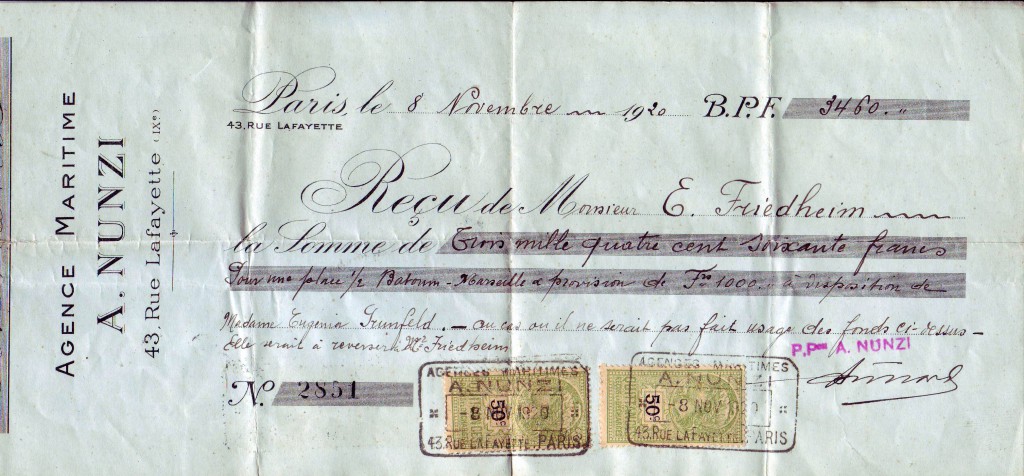

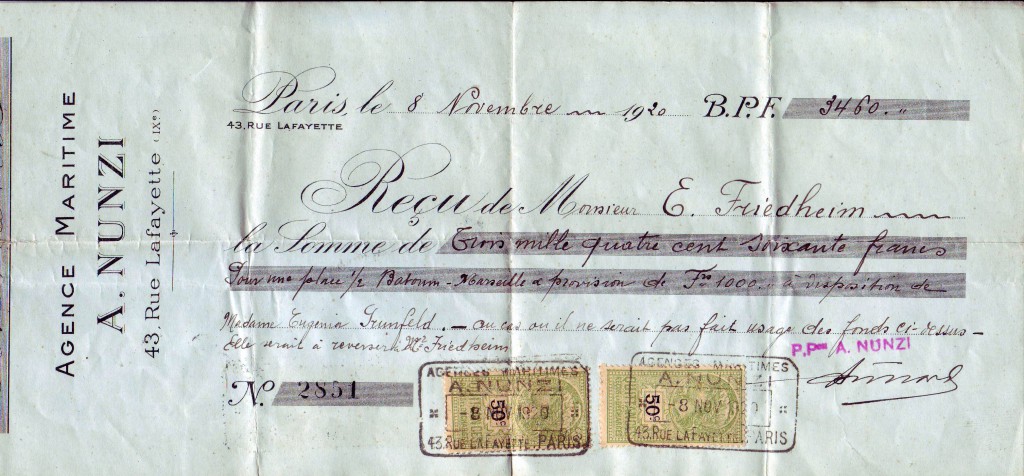

Ils ont été aidés. Dans un petit portefeuille en cuir de ma grand-mère, j’ai retrouvé, soigneusement plié sous la photo de Paul Ernest et en face de photos de mon père, ce document daté de 1920.

Le 8 novembre 1920, M. Friedheim a versé 3 460 francs, soit (selon le convertisseur de l’Insee) 3 265 de nos euros, à l’Agence maritime A. Nunzi, sise 43 rue La Fayette, à Paris, pour payer la traversée d’Eugénia et de son fils de Batoum à Marseille.

L’a-t-il fait par devoir, par amour? Se réjouit-il de retrouver un fils et une amante qui sont sortis de sa vie depuis près de trois années?

Et elle, totalement démunie, sans ressources ni relations autres que cet homme, le père de son petit, que peut-elle espérer?

Laissons-les profiter de ce présent qui leur sourit, de la ville qui leur ouvre ses bras, de Marseille aux cieux cléments. A chaque jour suffit sa peine.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Notes

(1) La colonisation germanique avait commencé dès le XIIe siècle dans les régions côtières peuplées de païens, avec l’arrivée de missionnaires et de commerçants. On appelait ces terres la Livonie et, en 1199, Albert de Buxhoeveden, issu de la noblesse germanique, y avait été nommé évêque et avait fondé Riga en 1201. Dès le XVIe siècle, la conversion au luthérianisme avait été massive. Il y eut des guerres incessantes, contre les Polonais, puis avec les Polonais contre les Suédois, contre les Russes. Et pourtant le peuplement allemand a continué de se développer, des villes ont été créées.

En 1721, Riga, peuplée majoritairement d’Allemands, est annexée par la Russie. Les « barons baltes » protestants sont protégés par le tsar, qui maintient leurs privilèges et leur confie l’administration du territoire. Ils conservent leurs vastes propriétés et leurs titres de noblesse.

(2) Son clocher, plus ancien (1653), était le seul clocher rectangulaire de son style. Elle sera détruite en 1933, comme tant d’autres, par la volonté de Staline d’en finir avec « l’ancien monde ».

(3) Pour venir en aide à la Serbie, son alliée, et contre la Prusse et l’Autriche-Hongrie, qui avait déclaré la guerre à Belgrade peu après l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie.

(4) Début 1917 éclatent des mouvements sociaux, suscités par le poids de la guerre sur l’économie, les pertes sur un front réduit à une stratégie défensive, l’instabilité des dirigeants et la défiance vis-à-vis du tsar, hostile à toute réforme. Le refus des troupes de réprimer les manifestations et la lassitude des classes dirigeantes obligent le tsar Nicolas II à abdiquer ; ainsi éclate la Révolution de février 1917, et la Russie devient une république. Un gouvernement provisoire est alors constitué, présidé par Alexandre Kerenski. Tout en esquissant des réformes, celui-ci tente malgré tout de respecter les engagements de la Russie vis-à-vis de ses alliés en poursuivant la guerre. L’impopularité de cette dernière mesure est exploitée par le parti des bolcheviks qui, le 25 octobre 1917 (dans le calendrier julien), renverse le gouvernement à Saint-Pétersbourg par les armes (Révolution d’Octobre). La paix est signée à Brest-Litovsk avec les Allemands au prix d’énormes concessions territoriales (Pologne, une partie de l’Ukraine, les pays baltes, etc., soit environ 800 000 km²). Une guerre civile oppose durant près de cinq ans les «blancs» (républicains ou monarchistes), assistés par les puissances occidentales, aux bolcheviks.

(5) Aux élections municipales de Moscou, en juin 1917, les socialistes-révolutionnaires, parti réformateur et principale force concurrente du Parti bolchévique, recueillirent plus de 60 % des suffrages, les bolchéviques 12%.

(6) Depuis 1805, Bakou fait partie de l’Empire russe. Le traité de Brest-Litovsk signé entre les représentants de la Russie soviétique et les pays de la Quatrième Union (Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie, Turquie) avait permis la création de la République démocratique d’Azerbaïdjan. Mais à la mi-avril 1920, la 11e Armée rouge ouvrière et paysanne, victorieuse de ce qui restait de l’armée de Denikine, arrive à la frontière nord de l’Azerbaïdjan. Le 27 avril, elle traverse la frontière et, le 28 avril, elle prend Bakou. La République démocratique d’Azerbaïdjan tombe : elle aura duré 25 mois. Le pouvoir soviétique est instauré en Azerbaïdjan.

Des multitudes de migrants (russes, juifs, allemands, arméniens, azerbaïdjanais), venus de Russie ou de Perse, ont depuis toujours trouvé refuge à Bakou, ville ouverte. La vie culturelle y est prospère depuis le boom pétrolier de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, on s’y enorgueillit d’un opéra et de moult théâtres. On appelle Bakou le « Paris du Caucase ». Une ville exceptionnelle dont l’historien américain Tom Reiss, Prix Pulitzer de la biographie ou de l’autobiographie en 2013, nous dit qu’elle est l’unique place de l’Empire russe où les juifs se sentent en sécurité. « Les juifs jouaient un grand rôle dans le mélange cosmopolite de Bakou, comme c’était le cas dans d’autres coins du monde. Dans les temps soviétiques, les juifs éprouvaient de nombreux problèmes. Mais Bakou était la ville la moins antisémite de l’Empire russe et la moins antisémite de l’URSS… Bakou était une ville très russe, mais, notamment ici, l’élément russe a supprimé l’un de ses traits —l’antisémitisme—, principalement en raison du mélange ethnique et religieux unique qui s’y était formé. Bakou était un endroit où les musulmans devenaient des intégrationnistes extrêmement modernes et regardant vers l’avenir. » (Tom Reiss, The Orientalist).

(7) Tout comme l’Azerbaïdjan, la Géorgie a connu une brève période d’indépendance. Le 26 mai 1918, la République démocratique de Géorgie avait été proclamée au nom de tous les partis par Noé Jordania, porte-parole du Conseil national géorgien et l’un des leaders du Parti social-démocrate ouvrier géorgien. Mais malgré une coopération déclarée et une reconnaissance mutuelle de la part de la Russie soviétique, malgré la reconnaissance internationale, l’Armée rouge envahit le territoire géorgien en février 1921 et met fin à la République démocratique de Géorgie en mars 1921.

(8) Entre 1920 et 1923, Mustafa Kemal Atatürk mène la guerre républicaine destinée à récupérer une grande partie des territoires perdus par le traité de Sèvres. Signé le 10 août 1920 entre les mandataires du sultan Mehmed VI et les Alliés (Britanniques, Français, Italiens et Grecs), ce traité consacrait le rétrécissement de l’Empire ottoman, qui ne gardait en Europe qu’Istanbul et en Asie que la partie occidentale de l’Anatolie, moins la région de Smyrne, soit un territoire de seulement 420 000 kilomètres carrés.

On m’avait parlé d’un film très sombre, quelqu’un avait même ajouté “glauquissime”… Certes, le dernier film d’Andreï Zviaguintsev, Prix du jury au 70e Festival de Cannes, est poignant, rude, comme les espaces vides et glacés, la désolation spectrale des cités austères qu’il offre comme décor. Mais il est aussi délicat, délié, telles les branches que le gel ourle et illumine dans une lumière magnifique au début du film. On suit alors ce qui est le chemin quotidien du petit héros, Aliocha (Matvei Novikov).

On m’avait parlé d’un film très sombre, quelqu’un avait même ajouté “glauquissime”… Certes, le dernier film d’Andreï Zviaguintsev, Prix du jury au 70e Festival de Cannes, est poignant, rude, comme les espaces vides et glacés, la désolation spectrale des cités austères qu’il offre comme décor. Mais il est aussi délicat, délié, telles les branches que le gel ourle et illumine dans une lumière magnifique au début du film. On suit alors ce qui est le chemin quotidien du petit héros, Aliocha (Matvei Novikov).

Pour Maman, les images se bousculent, confuses, et parfois celles de sa maladie prennent toute la place, je ne peux les chasser. Elles sont lourdes de profonde mélancolie et de culpabilité.

Pour Maman, les images se bousculent, confuses, et parfois celles de sa maladie prennent toute la place, je ne peux les chasser. Elles sont lourdes de profonde mélancolie et de culpabilité.